為「看不見」的不適切住房困境帶來曙光

- elcsshk

- 22小时前

- 讀畢需時 3 分鐘

#71 | 不離不棄 莫失莫忘 | 採訪、撰文:Charlotte / 攝影:Mandy / 部分相片由受訪者提供

劏房是香港備受關注的住屋問題,若將鏡頭聚焦北區,其實還存在不少未被廣泛注意的不適切住房,如天台屋、寮屋、鐵皮屋等。在這些不適切住房中,住着許多像阿玲這樣的家庭,他們的故事鮮為人知。

這些家庭因收入有限、社交網絡狹小,往往陷入孤立無援的困境。北區青少年綜合服務中心注意到這些「看不見」的困境,透過全面的支援服務,讓這些家庭在幽暗的斗室中找到前行的亮光。

雨季的噩夢與夏日的煎熬

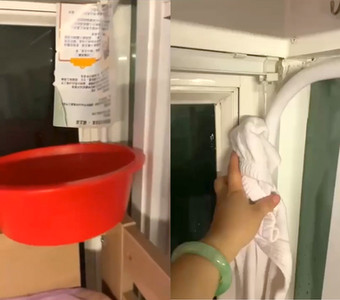

阿玲與兩個分別就讀幼稚園高班及小六的兒子居住在上水的天台屋。每逢大雨,家裏就會變成「水簾洞」,雨水不斷從窗戶及牆縫滲入。她仍記得兩年前那場噩夢——遇上500年一遇的黑色暴雨。那夜,雨水從四面八方滲進來,「現在回想起來都害怕,雨水像水龍頭的水般流進來,同時又不停打雷。我那時拿着盆接水,手忙腳亂。這麼大的雨,能叫誰來幫忙呢?」她用抹布擦地,但雨勢來得更猛,家裏很快就被浸濕。最令她懼怕的是電線也濕了,為避免觸電,她趕緊帶着兒子撤離住所。原本屋主允許他們到樓下空置的單位暫避,但有自閉傾向的小兒子不願前往陌生環境,三人只得在樓梯間度過一整晚。

夏天對他們來說,也是漫長的煎熬。白天,鐵皮屋如同蒸籠,他們幾乎無法在家休息,空閒時多數去社區中心或麥當勞打發時間。直到晚上八點,床板仍然發燙,她必須提前開冷氣才能讓孩子入睡。此外,潮濕的環境和蟲患讓他們一家飽受濕疹之苦。

遇見生命中的轉機

回想當初,阿玲在朋友介紹下走進信義會北區青少年綜合服務中心,希望為天台屋領取二手家具,後來中心更在雨後以現金津貼捐贈形式,協助她更換被雨水浸壞的家具,一解她的燃眉之急。中心每月亦會派發生活物資,包括食油及洗衣粉等,在各方面減輕她的家庭負擔。

此外,來到中心後亦為阿玲的生活帶來轉機。當時她正經歷喪偶之痛,加上兩個兒子分別有專注力不足及自閉傾向,獨力管教令她心力交瘁,情緒崩潰,甚至一度萌生輕生念頭。她說:「我當時很需要一個可以傾訴的人。」

其後,她參加了中心的「媽媽小組」,每週三定期聚會。媽媽們互相交流育兒經驗,分擔生活壓力。小組還安排各種興趣活動,如拉筋伸展、小食製作和縫紉等,讓她們建立起友誼。她們之後還開設聊天群組,閒時相約外出。小組讓阿玲認識了一群姊妹,彼此扶持,擴大了社交圈子,幫助她逐漸走出低谷。另外,中心還為大兒子提供功課輔導班,不僅減輕了阿玲的管教壓力,兒子的學業成績也有明顯進步。阿玲也參加了親子管教班,學習與孩子相處的技巧,改善了親子關係。

延續社區互助

如今的阿玲已脫胎換骨,「剛來時我很自卑、退縮,現在變得自信了,常參加不同活動。」她還在不同場合分享自身經歷,鼓勵有相似處境的婦女,從受助者轉變成助人者。

為進一步支援居住在不適切住房的家庭,中心於今年5月啟用「幸福北停站」,開展為期2年的基層家庭支援計劃。社工黃銳熺(Angus)表示:「計劃採用『健康管理』和『社會處方』模式,通過醫社合作連結社區資源,促進街坊的健康。」這項計劃的誕生,其實源於早前中心與企業合作推行眼科計劃時,發現基層兒童近視加深,卻因為經濟原因難以及時更換眼鏡。此外,基層家庭也因經濟及環境限制,導致飲食習慣不健康及運動量不足,令身心健康受影響。

計劃將設有「社區廚房」與街坊製作營養均衡的餐點,也會與香港中文大 學公共衛生學院合作提供健康檢查,並提供情緒支援服務等。同時,計劃也為基層家庭拓展生活空間,建立鄰里互助網絡,實現助人自助,讓幸福延展開去。

留言